|

【生物多样性案例】 “环境DNA高时空分辨”监测外来入侵物种编辑:李安娜 响应国家需求: 外来物种入侵防控事关国家粮食安全、生物安全和生态安全。2022年,农业农村部、自然资源部、生态环境部和海关总署联合发布了《外来入侵物种管理办法》(以下简称《办法》)。《办法》规定政府部门将:1)制定外来入侵物种名录,建立外来入侵物种数据库,实行动态调整和分类管理;2)制修订外来入侵物种风险评估、监测预警、防控治理等技术规范。在监测与预警方面,《办法》强调农业农村部会同有关部门建立外来入侵物种普查制度,每十年开展一次全国普查,掌握我国外来入侵物种的种类数量、分布范围、危害程度等情况,并将普查成果纳入国土空间基础信息平台和自然资源“一张图”。

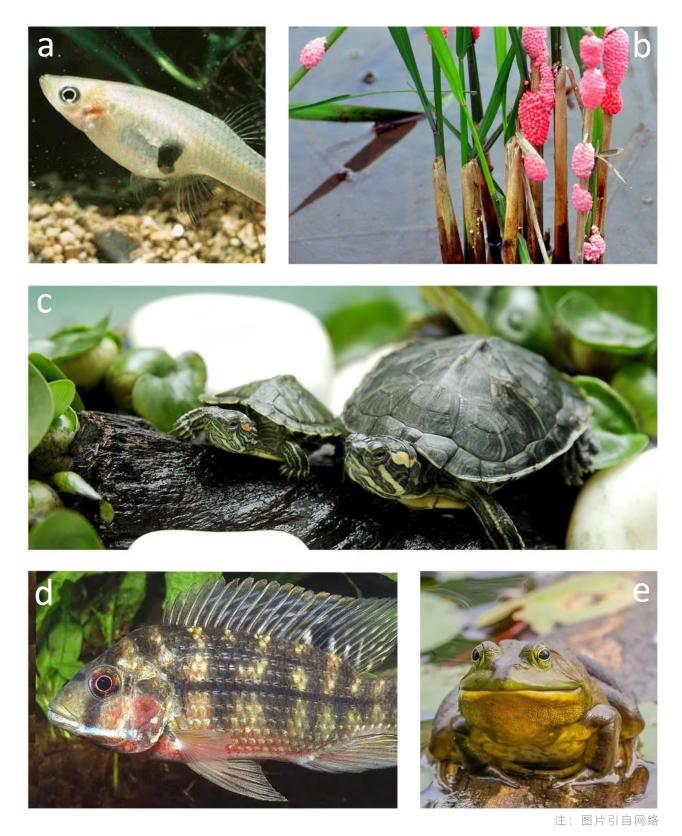

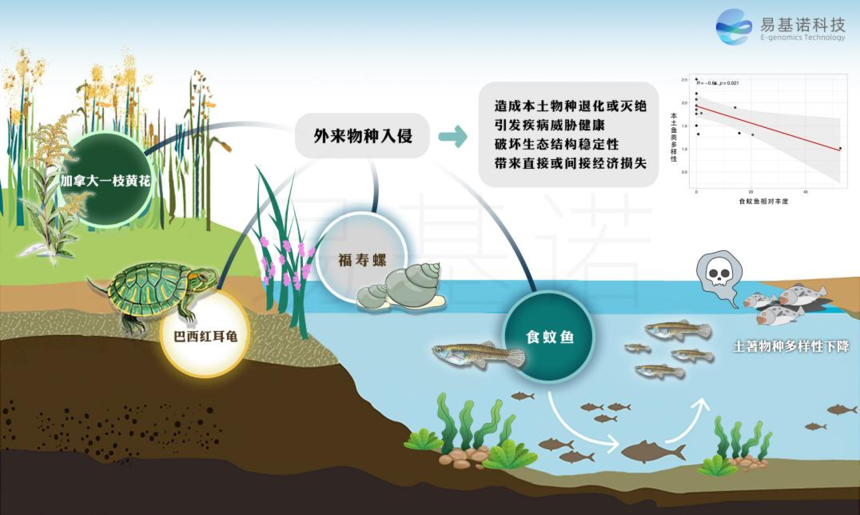

图1 《外来入侵物种管理办法》2022年5月31日公布 生态危害现状: 外来物种的入侵不仅会严重挤占土著生物的生存空间和资源,降低本土生物多样性,还会改变生态系统功能,进而影响农业和渔业生产、阻碍资源可持续利用、破坏生态稳定性,甚至还可能携带和传播疾病,威胁人类健康。2022年5月,江苏省生态环境厅、省农业农村厅在江苏省县域生物多样性本底调查的基础上,共同编制《江苏省外来入侵物种名录(第一批)》,包含外来入侵物种32种,I级重点管控物种8种,II级一般管控物种24种。通过8个踏查点的观测,2022年的江苏外来入侵物种普查调查了齐氏罗非鱼、豹纹翼甲鲶、鳄雀鳝、食蚊鱼、福寿螺、巴西红耳龟、牛蛙等10种水生外来物种(图2)。部分外来物种正呈现出传入数量增多、传入频率加快、经济损失加重等不良趋势,如何加强外来入侵生物的控制和防治是现阶段急需解决的重要问题(图3)。

图2 2022年江苏外来入侵物种普查中的部分水生外来物种 (a:食蚊鱼;b:福寿螺;c:巴西红耳龟;d:齐氏罗非鱼;e:牛蛙)

图3 外来物种入侵的生态负效益

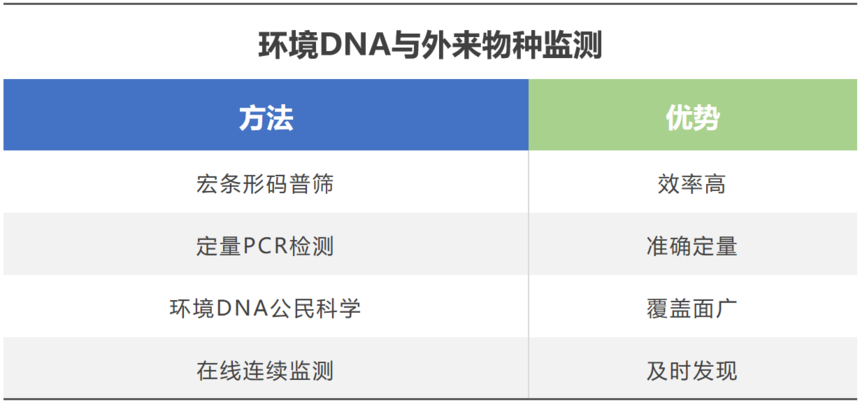

创新性解决方案: 目前,由农业农村部门牵头的第一次全国性外来物种普查工作正在有序开展,如何能准确、快速地监测外来物种成为迫切需求。扬子江生态文明创新中心的生态健康技术团队正在开发多种技术手段,突破外来物种筛查与监测“入侵早期数量少,监测难”和“外来物种扩散快,待监测范围大”的难点,遵循“入侵早期的及时发现并清理,减少生态危害的可能性”的核心原则,凭借高灵敏度、低成本大规模筛查和“采测分离”方法标准化的优势,实现对入侵物种的高分辨监测,具体包括环境DNA技术、公民科学和在线监测装备(图4)。

图4 环境DNA外来物种监测方法及对应优势

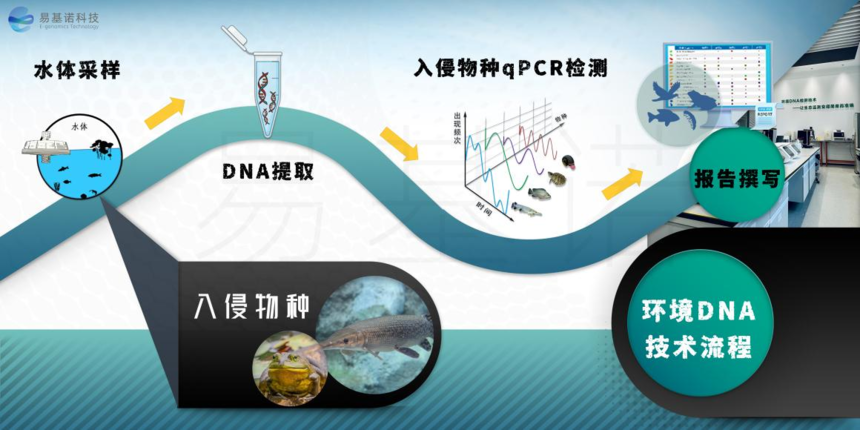

1) 环境DNA技术监测入侵物种 面对鱼类物种监测困难的问题,扬子江生态文明创新中心生态健康平台研发了基于宏条形码和定量PCR(qPCR)方法的环境DNA入侵物种监测技术,用于局部地区外来物种(如:食蚊鱼、罗非鱼、河川沙塘鳢等)入侵风险筛查(图5),不仅可以极大地降低污染概率,而且能够通过对荧光信号的定量监测实现水生入侵物种的快速检测。

图5 环境DNA监测入侵物种的技术流程

2) 环境DNA公民科学调查 频繁的人类活动是引入外来物种的重要途径之一。针对外来物种入侵早期数量少、隐蔽性高等特点,团队还开发了环境DNA公民科学采样工具包,利用全民参与的方式开展“由点及面”的生物调查(图6)。2022年,南京大学团队通过环境DNA公民科学活动在南京市主要湿地公园成功监测到福寿螺、食蚊鱼、巴西龟、小龙虾等常见外来物种,并发现食蚊鱼可能会降低本土鱼类的物种多样性,亟需加强关注甚至采取适当措施对此类入侵物种进行防治。环境DNA公民科学的实践思路与《办法》中提及的“公众参与”原则不谋而合,此类活动的开展也将会实现更高的科普价值、科研价值和社会影响力。

图6 环境DNA公民科学活动流程

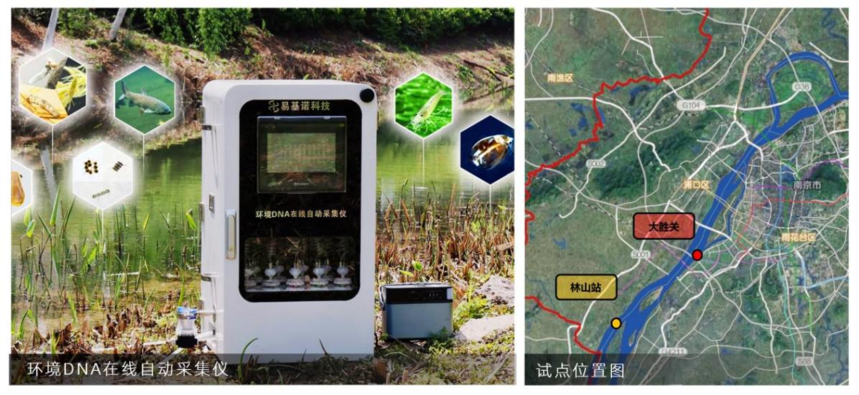

3) 在线环境DNA监测装备 港口同样是外来生物入侵的高风险区域,团队与海关相关部门开展合作,利用在线环境DNA监测技术监测港口的浮游动植物,开发船舶压舱水外来物种环境DNA监测设备。在与江苏省环境监测中心、江苏省南京环境监测中心的合作试点项目中,环境DNA在线连续监测设备的使用为入侵物种和珍稀濒危物种的有效监测提供了可能,形成了一种更为便捷、高效、精准的自动化监测模式(图7),在减少人力成本、提高监测效率的同时,突破时间跨度和空间范围的限制,便于摸清水生生物多样性的时空演替规律。

图7 环境DNA在线自动采集仪及长江断面试点位置 新型环境 DNA生物监测技术及方案的发展,为解决濒危物种的保护、渔业可持续发展、长江水生态考核等问题提供了有力的监测工具。环境DNA技术在湖泊、湿地、港口等水域生物多样性监测中的广泛应用,有助于构建和完善入侵物种的预警系统,为水生生态保护与修复提供可靠的技术支撑,也为管理决策提供重要依据。

|